▶第45号(2017年 3月発行)

『人体という宇宙を見る:微細形態から肉眼形態まで』

標本館運営委員 鳥 越 俊 彦

札幌医科大学 医学部 病理学第一講座教授

私は病理医としてほぼ毎日、ヘマトキシリン・エオジン(HE)法で染色された組織標本を顕微鏡観察しているが、いつも感心することがある。それは、HE染色法という簡便で美しい染色法がどれほど医学・医療の進歩に貢献しているかということである。遺伝子診断や蛋白工学が発達し、分子レベルで細胞や組織を分析できる時代になった今でも、我々はこうしてHE標本を顕微鏡で観察することによって病気を診断しているのである(写真1)。この染色法を発見した人はどんな人なのだろうと、その歴史を調べてみた。ヘマトキシリンは1502年にユカタン半島を旅していたスペイン人探検家によって発見され、植物染料として広く用いられていたらしい。これが細胞・組織の染色に用いられたのは約350年後の1800年代半ば。アマチュア顕微鏡愛好家によって初めてその有用性が見出され(文献1)、1863年にドイツの解剖学者Wilhelm von Waldeyer博士によって報告された(文献2)。残念ながら、このアマチュア愛好家に関する記録は残っていないが、Waldeyer博士は「ワルダイエル咽頭輪」を発見した学者としても歴史に名を残している。「ワルダイエル咽頭輪」というのは、鼻と喉の奥に輪状に配置された扁桃リンパ装置群のことで、口や鼻から侵入する微生物に対する最初の砦として重要な生体防御機能を担っている。詳細な形態観察によって人体のしくみを解明しただけでなく、細胞の微細構造を観察するための基盤技術を提供したという点においても、卓越した学者である。

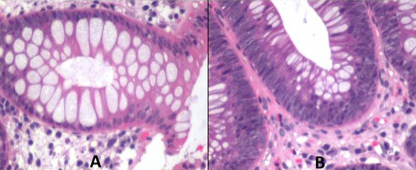

写真1

大腸粘膜のHE染色像

Aは正常粘膜、Bは良性腫瘍

さて、形態観察というのはさほどに重要な研究手段ではあるが、そこには落とし穴がある。先入観を持って観察したり、中途半端な観察に終わると、人体に隠された重要な臓器も見落としてしまうのである。腸間膜はその最たる例であろう。昨年、Lancetという一流医学雑誌の姉妹誌に、腸間膜は人体に残された未解明の臓器であるという総説が掲載された(文献3)。腸間膜は腸管と体壁をつなぐ脂肪組織に富んだ膜様の組織で、その中を血管、リンパ管、自律神経が走っている(写真2)。上行結腸と下行結腸は背側の体壁に固定されているため、一見、腸間膜は存在していないように見える。この総説を読むまでは、腸間膜というのは単に小腸・横行結腸・S状結腸のそれぞれに血液と神経を供給するための結合組織と思い込んでいた。しかし驚いたことに、小腸—盲腸—上行結腸—横行結腸—下行結腸—S状結腸—直腸に至るまで、腸間膜は連続して存在しており、腸管とは別の重要な生体機能を担っているというのである。慌てて発生学の教科書を開いてみると、確かに全腸管に腸間膜は存在していて、胎生期にねじれが生じ、上行結腸間膜と下行結腸間膜は腹腔の後壁と癒着するために、膜状構造物としてではなく、後壁と密着した構造物として存在していた(写真3)。なぜ、腸間膜が単なる結合組織ではなく臓器なのか。それは形態観察では知り得なかった。難治性の炎症性腸疾患の一つであるクローン病の研究から、腸間膜の臓器としての機能が浮かび上がってきた。クローン病の際にCRPという炎症性蛋白質の濃度が上昇するが、このときCRPを産生しているのは肝臓ではなく、もっぱら腸間膜の脂肪細胞だった。腸間膜は腸管から侵入する病原性細菌に対して炎症反応を起こし、生体防御機能を担っていたのである(文献4)。今後、臓器としての腸間膜の生理学と病理学がさらに解明されるに違いない。

標本館は人体の形態観察における殿堂である。先入観という目の曇りを拭い去ってもう一度見つめ直すと、人体という内なる宇宙に秘められた新たなしくみが浮かび上がってくるかもしれない。

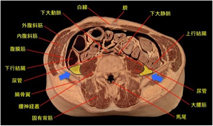

写真2

人体模型の腸間膜を裏側から見た写真

写真3

人体下腹部の横断面写真

矢印は上行結腸と下行結腸の背面に存在する腸間膜